- La fusión nuclear combina núcleos ligeros en uno más pesado, liberando energía.

- Replicar el proceso en la Tierra exige temperaturas y presiones extremas.

- Tokamak (confinamiento magnético) y láseres (inercial) son las técnicas principales.

La energía de fusión nuclear representa uno de los sueños tecnológicos y científicos más ambiciosos de la humanidad: conseguir replicar en la Tierra la misma fuente de energía que alimenta al Sol y a las estrellas. Este reto, que ha captado la atención de físicos, ingenieros y gobiernos de todo el mundo durante décadas, podría transformar por completo la manera en la que generamos electricidad y calentamos nuestros hogares.

Entender la fusión nuclear requiere conocer no solo su funcionamiento interno sino también el contexto histórico, las técnicas de confinamiento, los desafíos tecnológicos, y el impacto que podría tener en el futuro energético global. En este artículo te invitamos a descubrir, con nivel de detalle y tono cercano, todo lo que encierra la fascinante idea de conseguir la energía de las estrellas para la vida cotidiana. Prepárate para un viaje desde el corazón del Sol hasta los laboratorios más avanzados de nuestro planeta.

Índice

- 1 ¿Qué es la fusión nuclear?

- 2 Cómo ocurre la fusión nuclear en la naturaleza: el ejemplo del Sol

- 3 ¿Por qué es tan compleja de reproducir en la Tierra?

- 4 Condiciones necesarias para la fusión nuclear

- 5 Métodos principales de confinamiento del plasma

- 6 Principales reactivos: deuterio y tritio

- 7 Ventajas y potencial de la fusión nuclear

- 8 Desafíos y barreras tecnológicas

- 9 Evolución histórica y experimentos destacables

- 10 Últimos avances y panorama internacional

- 11 Diferencias clave entre fusión y fisión nuclear

- 12 Papel ambiental y social: motor para el futuro

- 13 ¿Cuándo será una realidad la fusión nuclear?

¿Qué es la fusión nuclear?

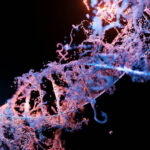

La fusión nuclear es un proceso físico en el que dos núcleos atómicos ligeros se combinan para formar un único núcleo más pesado, liberando una cantidad colosal de energía en el proceso. Este fenómeno no solo es la fuente de vida de nuestro Sol, sino también la de todas las estrellas del universo. A diario, en el centro de nuestra estrella más cercana, millones de toneladas de hidrógeno se fusionan formando helio y generando el calor y la luz imprescindibles para la vida en la Tierra.

Para que esta reacción tenga lugar, los núcleos deben acercarse lo suficiente como para que la fuerza nuclear fuerte sea capaz de vencer la repulsión electrostática que existe entre ellos debido a sus cargas positivas. Esto requiere que los átomos estén a temperaturas y presiones extremadamente altas, ya que solo así pueden moverse lo suficientemente rápido como para chocar y fusionarse.

La fusión, a diferencia de la fisión nuclear, no implica la escisión de núcleos pesados, sino la unión de núcleos ligeros. Es un matiz importante, ya que mientras la fisión genera residuos radiactivos de larga vida y problemas serios de gestión, la fusión promete una limpieza mucho mayor y una seguridad superior de funcionamiento, sin riesgo de reacción en cadena descontrolada.

Cómo ocurre la fusión nuclear en la naturaleza: el ejemplo del Sol

La estrella más famosa —el Sol— se alimenta de la fusión nuclear de manera constante. Cada segundo, convierte cerca de 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio en su núcleo, una región con temperaturas superiores a los 15 millones de grados Celsius y presiones inconcebibles. En ese entorno, los protones (núcleos de hidrógeno) chocan incesantemente, superando su mutua repulsión gracias a la energía térmica. Así, la fuerza nuclear fuerte actúa y fusiona los protones, formando finalmente núcleos de helio y liberando enormes cantidades de energía en forma de luz y calor.

Esta reacción es fundamental para la vida: la energía que recibimos en la Tierra es el resultado directo de la fusión nuclear solar, permitiendo que existan atmósfera, agua líquida y organismos vivos. La fusión estelar convierte la masa en energía siguiendo la famosísima ecuación de Einstein, E=mc2: una pequeñísima fracción de la masa de los núcleos originales se transforma en energía pura.

¿Por qué es tan compleja de reproducir en la Tierra?

Si bien la teoría parece sencilla, replicar este proceso fuera de una estrella plantea desafíos enormes debido a las altísimas temperaturas y presiones necesarias. En el Sol, la gravedad proporciona la presión indispensable. En la Tierra, sin embargo, tenemos que recurrir a estrategias tecnológicas avanzadas para imitar esas condiciones extremas. De hecho, para que los núcleos atómicos de hidrógeno se fusionen aquí abajo, hay que alcanzar temperaturas centenares de veces superiores al núcleo solar —más de 100 millones de grados Celsius— y garantizar que las partículas permanezcan confinadas el tiempo suficiente como para fusionarse.

No solo hay que calentar los átomos hasta convertirlos en un plasma —un estado de la materia donde los electrones se separan de los núcleos y circulan libremente—, sino también evitar que el plasma toque las paredes de los reactores, ya que a esas temperaturas cualquier material conocido se vaporizaría instantáneamente.

Condiciones necesarias para la fusión nuclear

- Temperaturas muy elevadas: Se deben alcanzar temperaturas de decenas a cientos de millones de grados (del orden de diez veces más que el núcleo solar en muchos experimentos terrestres).

- Presión o densidad suficiente: Es vital para que los núcleos estén lo bastante cerca unos de otros y aumenten las probabilidades de colisión.

- Confinamiento: El plasma debe permanecer en esas condiciones extremas el tiempo necesario para que ocurra la reacción. Lograr este confinamiento es una de las mayores dificultades técnicas.

Aunque existen varias rutas para intentar alcanzar estos requisitos, las dos principales técnicas para el confinamiento son el método inercial y el magnético.

Métodos principales de confinamiento del plasma

Fusión por Confinamiento Magnético (FCM)

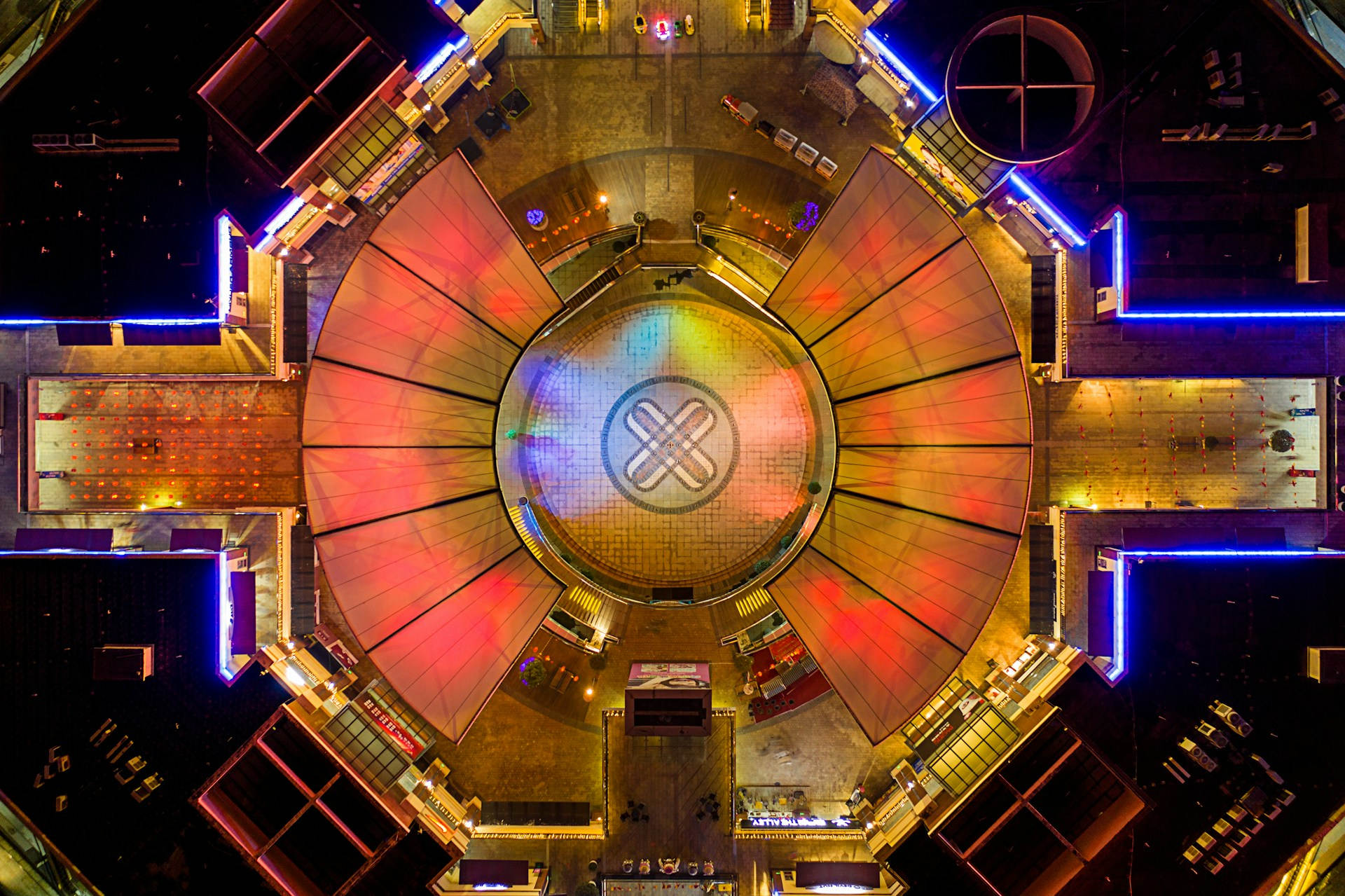

El origen de esta técnica surge de la necesidad de arrinconar y controlar un material que alcanza temperaturas astronómicas. El confinamiento magnético utiliza potentes campos magnéticos para encapsular el plasma caliente dentro de una cámara con forma toroidal (en forma de donut) llamada Tokamak o, en sus variantes más modernas, esferas compactas denominadas también esferas de Tokamak. Los campos magnéticos impiden que las partículas cargadas del plasma toquen las paredes del recipiente.

Actualmente, el proyecto ITER en Francia es el mayor experimento del mundo en esta rama. Aglutina a 35 países que persiguen demostrar la viabilidad de la fusión por confinamiento magnético a gran escala, generando un plasma estable capaz de producir más energía de la que consume. El objetivo es conseguir un plasma de alta temperatura y controlar la reacción de fusión durante el tiempo suficiente como para extraer toda esa energía.

Fusión por Confinamiento Inercial (FCI)

En este método se intenta crear una densidad tan elevada que los núcleos no tengan escapatoria y choquen sin remedio. Consiste en disparar potentes haces de láser (o haces de partículas) sobre una diminuta esfera de combustible formado típicamente por deuterio y tritio. Al recibir el impacto, la esfera implosiona y comprime el combustible a densidades y presiones enormes, iniciando la reacción de fusión en una fracción de segundo. El principal referente en este campo es el National Ignition Facility (NIF) de Estados Unidos, donde se han conseguido en fechas recientes avances históricos que superan el punto de equilibrio entre energía recibida y energía obtenida vía fusión.

Principales reactivos: deuterio y tritio

Para la mayoría de los experimentos de fusión en la Tierra se utiliza una combinación de deuterio y tritio, dos isótopos del hidrógeno. El deuterio es abundante y se puede obtener fácilmente del agua ordinaria, mientras que el tritio es más raro y debe ser producido mediante procesos nucleares. Al fusionarse, ambos generan un núcleo de helio y un neutrón, liberando muchísima energía en el proceso.

Este tipo de reacción es atractivo porque tiene una sección eficaz grande (probabilidad alta de fusión) a temperaturas alcanzables con la tecnología actual.

Ventajas y potencial de la fusión nuclear

- Fuente prácticamente inagotable: Como los combustibles principales son el hidrógeno y sus isótopos, estamos hablando de materia prima abundante en los océanos y el entorno natural.

- Generación limpia: La fusión neuronal no produce gases de efecto invernadero ni residuos de larga vida, a diferencia de los combustibles fósiles y la fisión nuclear.

- Seguridad intrínseca: No implica el riesgo de reacción en cadena descontrolada ni explosiones masivas; además, si el proceso se desestabilizara, simplemente se detendría la reacción.

- Bajas emisiones de residuos radiactivos: Aunque puede activarse el material estructural del reactor, no se generan productos radioactivos de larga vida como en la fisión.

- Gran aporte energético: La energía que puede obtenerse de unos pocos gramos de combustible podría suministrar electricidad a una persona en un país desarrollado durante décadas.

Desafíos y barreras tecnológicas

A pesar de sus ventajas incuestionables, la fusión nuclear todavía se enfrenta a retos enormes:

- Temperaturas y confinamiento extremos: Confinar un plasma a más de 100 millones de grados es tremendamente complicado. Los campos magnéticos deben ser potentísimos y estables.

- Materiales resistentes: Las paredes de los reactores deben soportar la brutal radiación neutrónica, cargas térmicas intensas y ciclos de operación repetidos sin degradarse.

- Producción y gestión del tritio: El tritio es escaso en la naturaleza y radioactivo. Hay que producirlo y confinarlo durante los procesos experimentales y, en el futuro, industriales.

- Rentabilidad y rendimiento neto: Históricamente, nunca se había conseguido producir más energía de la que se consumía durante la reacción, aunque ya se han superado hitos prometedores.

- Escalabilidad y costes: Llevar la tecnología de los experimentos de laboratorio a un sistema aplicable a nivel industrial supone inversiones y desarrollos adicionales, que requieren colaboración internacional y décadas de trabajo.

Evolución histórica y experimentos destacables

La historia de la fusión nuclear arranca con la teoría de Arthur Eddington en 1920 sobre cómo las estrellas convirtieron el hidrógeno en helio. Pocos años después, físicos como Robert Atkinson y Friedrich Houtermans formalizaron el proceso, mientras que Mark Oliphant en 1932 logra demostrar por primera vez la fusión nuclear en laboratorio usando aceleradores de partículas.

En el contexto bélico del siglo XX, los conocimientos sobre la fusión se emplearon para desarrollar la bomba de hidrógeno durante el Proyecto Manhattan, dando lugar a detonaciones como Ivy Mike (1952) y la Bomba del Zar soviética en 1961, con potencias inimaginables. Sin embargo, estos experimentos tenían un objetivo destructivo más que energético, ya que para iniciarlos se empleaba la energía liberada en explosiones de fisión.

Tras la guerra, el interés se reorientó hacia el desarrollo de reactores pacíficos. El proceso ha sido lento y escalonado, pero en los últimos años se han logrado avances importantes. El National Ignition Facility (NIF) consiguió en fechas recientes la primera ignición en la que se liberó más energía de la que se invirtió, y el proyecto ITER progresa hacia la demostración a gran escala.

Últimos avances y panorama internacional

La carrera por alcanzar la fusión nuclear cuenta con actores públicos y privados. Además de los grandes reactores como JET y , muchas startups y empresas innovadoras están aportando nuevas propuestas. Entre ellas destacan:

- First Light: Propone usar proyectiles contra un objetivo de hidrógeno para generar implosiones puntuales de plasma y conseguir la fusión.

- Commonwealth Fusion Systems: Nacida del MIT, desarrolla imanes superconductores avanzados que permiten construir Tokamaks más compactos y económicos.

- TAE Technologies: Respaldada por Google, busca sistemas con hidrógeno y boro en lugar de los combustibles convencionales, intentando eliminar residuos radiactivos.

- General Fusion: Empresa canadiense que trabaja en la compresión del plasma mediante pistones sincronizados dentro de una esfera de metal líquido.

Asimismo, países como Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China e India continúan desarrollando sus propios programas de fusión, con ejemplos destacados como el Tokamak esférico británico STEP, que busca crear reactores más eficientes y compactos para ser instalados cerca de centros de consumo.

Diferencias clave entre fusión y fisión nuclear

Es común confundir ambas tecnologías, aunque sus diferencias son esenciales:

- Fisión: Un núcleo pesado (como uranio-235) se divide en dos núcleos más ligeros tras capturar un neutrón, liberando energía y neutrones que mantienen una reacción en cadena. Es la base de las centrales operativas, pero genera residuos complejos y riesgos de accidentes.

- Fusión: Une núcleos ligeros para formar uno más estable, liberando energía basada en la diferencia de masa. Sus residuos son mucho menos problemáticos y su funcionamiento más seguro.

Por ahora, la fisión es la única vía comercial para grandes cantidades de energía, pero la fusión nuclear aspira a ser la fuente principal del futuro siempre que superemos los desafíos técnicos.

La fusión nuclear se adapta a la urgencia de reducir la dependencia de combustibles fósiles y combatir el cambio climático. Sin emisiones de gases de efecto invernadero y con un combustible casi inagotable, se presenta como una opción sostenible a largo plazo. Además, la gestión de residuos y la seguridad inherentes al proceso incrementan su aceptación social frente a la nuclear convencional.

No obstante, aún persisten retos técnicos, económicos y regulatorios: es fundamental establecer normativas, compartir conocimientos y potenciar la cooperación internacional para convertir la fusión en una realidad accesible para todos.

¿Cuándo será una realidad la fusión nuclear?

Si bien muchos creen que la fusión está a décadas de distancia, en la última década los avances han sido acelerados por proyectos públicos y privados. Por ejemplo, el espera obtener el primer plasma en los próximos años y varias startups ventean prototipos en la próxima década. Sin embargo, llevar esta tecnología al uso industrial aún podría requerir varias décadas, debido a las pruebas y a la escalabilidad necesaria.

La creciente inversión pública y privada, junto con una comunidad científica cada vez más optimista, hacen prever un escenario donde la fusión nuclear pueda convertirse en una gran contribución al sistema energético mundial.

La Escala de Kardashev: el medidor cósmico del avance tecnológico

La fusión nuclear se presenta como una revolució¡n pendiente: unir átomos para obtener energía casi ilimitada, con residuos mínimos y máxima seguridad. Los avances tecnológicos recientes, junto con la colaboración internacional, avanzan hacia un futuro donde todos podremos beneficiarnos de la misma fuerza que alimenta las estrellas. Aunque aún hay obstáculos importantes, el paso del laboratorio a la vida cotidiana podría estar más cerca de lo que muchos esperan.